Согласно современным данным, своевременно проведенное шунтирование сосудов нижних конечностей в 90 % случаев позволяет избежать развития гангрены, следовательно, и проведения ампутации по жизненным показаниям.

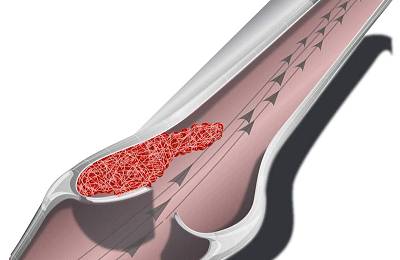

Суть данного оперативного вмешательства заключается в создании шунта, по которому кровь сможет течь в обход пораженного сегмента сосудистого русла.

Но такого рода вмешательство показано далеко не всем пациентам, которые имеют проблемы с сосудами ног. В каких случаях оно проводится? Кому нельзя делать такую операцию? Обо всем этом и о многом другом мы расскажем вам в данной статье.

Показания к проведению шунтирования сосудов на ногах

Существует всего два заболевания, которые могут привести к необходимости выполнения операции шунтирования – это атеросклероз и облитерирующий эндартериит.

Но одного наличия патологии недостаточно. Прямые показания включают конкретные клинические ситуации, когда:

имеется критическая ишемия нижней конечности;

- имеются начальные признаки развивающейся гангрены;

- по ряду причин нельзя выполнить ангиопластику;

- имеется техническая возможность наложения шунта;

- пациент способен самостоятельно передвигаться.

Последний пункт может несколько удивлять: все дело в том, что если больной находится в тяжелом состоянии и скован положением лежа на длительный срок или даже навсегда, то не имеет смысла выполнять реконструктивное вмешательство. Кроме того, достаточная подвижность пациента составляет немаловажную часть реабилитационной программы после проведения шунтирования. Ампутация считается более целесообразной в случаях, когда больной прикован к постели.

Специфические противопоказания к проведению шунтирования сосудов на ногах логически связаны с соответствующими показаниями. Это:

отсутствие явлений критической ишемии;

- возможность проведения ангиопластики с высокой вероятностью успешности последней;

- отсутствие технической возможности наложения шунта, в частности, отсутствие у пациента подходящей вены, которая сможет выполнить функцию шунтирующего сосуда;

- отсутствие возможности поддержания достаточного уровня двигательной активности пациента в послеоперационном периоде.

Конечно же, имеются и абсолютные (они же – общие) противопоказания к проведению оперативного вмешательства. К таковым относят:

- критическое общее состояние больного;

- наличие признаков декомпенсации отдельных органов или систем (дыхательной, сердечно-сосудистой и др.);

- любые другие крайне тяжелые сопутствующие патологические процессы (декомпенсированный сахарный диабет, онкология и т.д.).

Планирование операции шунтирования сосудов на ногах проводится только после исключения всех возможных противопоказаний.

Врачи отмечают, что шунтирование является эффективным методом лечения сосудистой патологии нижних конечностей, особенно при критической ишемии и тяжелых формах атеросклероза. Этот хирургический подход позволяет обойти пораженные участки сосудов, восстанавливая кровоток и улучшая кислородоснабжение тканей. Специалисты подчеркивают, что успешность операции во многом зависит от индивидуальных особенностей пациента, таких как общее состояние здоровья, наличие сопутствующих заболеваний и степень поражения сосудов.

Медики также акцентируют внимание на важности комплексного подхода к лечению, который включает не только хирургическое вмешательство, но и последующую реабилитацию, изменение образа жизни и медикаментозную терапию. Врачи уверены, что при правильном подходе шунтирование может значительно улучшить качество жизни пациентов и снизить риск осложнений, таких как гангрена или ампутация.

Методика выполнения операции, особенности восстановления

Шунтирование может производиться на разных уровнях. Основными вариантами являются:

- Аорто-бедренное шунтирование;

- Подвздошно-бедренное шунтирование;

- Бедренно-подколенное шунтирование.

Название вмешательства включает: 1 – название артерии, обеспечивающей приток крови; 2 – название артерии, в которую будет идти кровь по шунту.

Возможны и другие варианты подобных вмешательств (например, бедренно-берцовое шунтирование), но они являются менее эффективными и на практике выполняются намного реже.

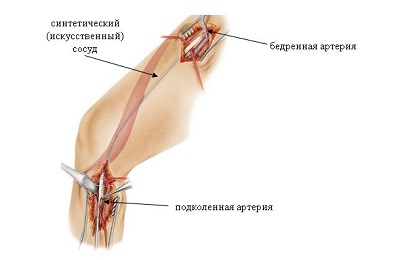

Разберем методику выполнения операции шунтирования на примере бедренно-подколенного варианта.

Первым этапом данного вмешательства является обеспечение доступа к подколенной артерии. После послойного рассечения мягких тканей, выделения сосуда производится его осмотр. Интраоперационное исследование является самым точным из всех возможных и на этом этапе хирург окончательно решает, пригоден ли сосуд для выполнения шунтирования.

- Далее выделяют сосуд, который будет выполнять функцию шунта. Как правило, используется подкожная вена бедра. Производится ее осмотр, оценка пригодности.

- Затем переходят к этапу выделения бедренной артерии. Она также тщательно осматривается на предмет пригодности к шунтированию. На этом же этапе конец вены-шунта вшивается в бедренную артерию.

- Далее необходимо выполнить разрушение венозных клапанов. Ведь подкожная вена, как и любая другая, имеет в своей структуре клапаны. Но после проведения операции ее функция кардинально изменится, и она будет выполнять роль артериального сосуда. Клапаны разрушаются с помощью специального зонда.

Кроме того, нужно перевязать все ветви вены-шунта. У подкожной вены, как правило, оказывается немало сообщений, их перевязка крайне важна. Ведь если не выполнить данный этап, то артериальная кровь будет попадать в венозное русло, что чревато осложнениями.

- И только после этого накладывается анастомоз между шунтом и подколенной артерией. Контроль работы шунта осуществляется с помощью УЗИ и/или ангиографического исследования.

Шунтирование сосудов включает все эти этапы и обычно занимает около 2 часов.

Осложнения во время и после вмешательства

Наиболее вероятным интраоперационным осложнением является выделение сосуда, непригодного для выполнения шунтирования. Предотвратить развитие данного осложнения можно лишь выполнением качественной предоперационной диагностики. Но нужно иметь в виду, что ни один из существующих на сегодняшний день методов исследования не даст 100 % гарантии пригодности сосуда.

Если такое осложнение возникает, то вероятность решить его в ходе операции, подобрав другой сосуд, составляет около 50 %. Если же этого сделать не удастся, то хирург будет вынужден отказаться от проведения шунтирования.

Перечень вероятных послеоперационных осложнений стандартен.

- Инфицирование.

- Тромбозы.

- Эмболии.

- Несостоятельность швов.

Однако соблюдение правил асептики, антисептики, а также основных принципов сосудистой хирургии позволяет с высокой вероятностью исключить возможность их развития.

Шунтирование как метод лечения сосудистой патологии нижних конечностей вызывает множество мнений среди пациентов и специалистов. Многие пациенты отмечают значительное улучшение качества жизни после операции: исчезают боли в ногах, восстанавливается подвижность и возможность заниматься привычными делами. Однако не все так однозначно. Некоторые люди высказывают опасения по поводу возможных осложнений и необходимости повторных операций. Врачи подчеркивают, что шунтирование может быть эффективным решением, особенно при тяжелых формах заболевания, но важно учитывать индивидуальные особенности каждого пациента. Также обсуждается необходимость комплексного подхода к лечению, включая изменение образа жизни и медикаментозную терапию. В целом, шунтирование остается важным инструментом в арсенале сосудистых хирургов, но требует тщательной оценки рисков и преимуществ для каждого конкретного случая.

Восстановление пациентов в послеоперационном периоде

Выполнение данного оперативного вмешательства в среднем требует 2-ухнедельного пребывания пациента в стационаре. Первые дни после операции больному назначается постельный режим, далее ему разрешают ходить по палате, по коридору и т.д. С первого же дня назначают специальные медикаменты, основная цель которых – препятствовать развитию явлений тромбоза. Примерно через неделю снимают швы. Уже со второй недели послеоперационного периода с пациентом занимается врач, специализирующийся в отрасли ЛФК.

Полное восстановление функции конечности, на которой проводилось шунтирование, обычно происходит через 1,5-2 месяца после операции. Но пациенту придется приложить немало усилий, чтобы вернуть силу мышцам, полноценно их разработать.

Шунтирование способно помочь даже самым безнадежным больным, главное – это желание больного вылечиться и вернуть себе здоровые ноги.

Вопрос-ответ

Какие существуют типы шунтирования нижних конечностей?

Виды шунтирования артерий нижних конечностей — периферические трансплантаты. В зависимости от места закупорки артерии применяются два типа шунтирования: дистальное шунтирование — применяется в нижней части ноги. Трансплантатом может быть ваша собственная вена или сочетание вашей вены и синтетического материала. Бедренно-подколенное шунтирование — применяется в верхней части ноги.

Как происходит шунтирование вен на ногах?

Врач оценивает состояние пораженного участка и накладывает зажимы по обе стороны вены для предотвращения кровотечения. Затем хирург-флеболог делает надрез вены с одной стороны и закрепляет на ней шунт. Далее шунт проводится между мышцами и сухожилиями к месту второго надреза и закрепляется.

При каких симптомах делают шунтирование?

— Коронарное шунтирование проводится при ишемической болезни сердца. Это когда в артериях сердца образуются атеросклеротические бляшки и закупоривают просвет сосудов изнутри, либо приводят к выраженному сужению этого просвета. Соответственно, крови к сердцу и сердечной мышце поступает меньше, чем нужно.

Советы

СОВЕТ №1

Перед принятием решения о шунтировании обязательно проконсультируйтесь с несколькими специалистами. Это поможет получить более полное представление о вашем состоянии и возможных вариантах лечения.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на образ жизни после операции. Регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание и отказ от курения могут значительно улучшить результаты шунтирования и предотвратить рецидивы сосудистых заболеваний.

СОВЕТ №3

Следите за своим состоянием и регулярно проходите обследования у врача. Это поможет своевременно выявить возможные осложнения и скорректировать лечение при необходимости.

имеется критическая ишемия нижней конечности;

имеется критическая ишемия нижней конечности; отсутствие явлений критической ишемии;

отсутствие явлений критической ишемии;

Первым этапом данного вмешательства является обеспечение доступа к подколенной артерии. После послойного рассечения мягких тканей, выделения сосуда производится его осмотр. Интраоперационное исследование является самым точным из всех возможных и на этом этапе хирург окончательно решает, пригоден ли сосуд для выполнения шунтирования.

Первым этапом данного вмешательства является обеспечение доступа к подколенной артерии. После послойного рассечения мягких тканей, выделения сосуда производится его осмотр. Интраоперационное исследование является самым точным из всех возможных и на этом этапе хирург окончательно решает, пригоден ли сосуд для выполнения шунтирования. Кроме того, нужно перевязать все ветви вены-шунта. У подкожной вены, как правило, оказывается немало сообщений, их перевязка крайне важна. Ведь если не выполнить данный этап, то артериальная кровь будет попадать в венозное русло, что чревато осложнениями.

Кроме того, нужно перевязать все ветви вены-шунта. У подкожной вены, как правило, оказывается немало сообщений, их перевязка крайне важна. Ведь если не выполнить данный этап, то артериальная кровь будет попадать в венозное русло, что чревато осложнениями.