При дыхательной недостаточности наблюдается недостаточное количество кислорода или избыток CO2 в артериальной крови. Чтобы обеспечить приток кислорода в кровь и выведение углекислого газа, запускаются компенсаторные механизмы — увеличивается частота дыхательных движений, усиливается работа сердца.

Синдром дыхательной недостаточности – это причина гипоксии и снижения функции жизненно важных систем организма.

- Общая альвеолярная гиповентиляция (ОАГ)

- Снижение давления кислорода в атмосферном воздухе

- Нарушение диффузии кислорода через альвеолярную мембрану

- Дисбаланс вентиляции и перфузии

- Шунтирование крови

- Увеличение скорости кровотока

- Патогенез гиперкапнии

- Признаки нарушений работы системы внешнего дыхания

- Методы диагностики патологии

- Основное лечение

Классификация

Патофизиология легочного дыхания выделяет два основных типа дыхательной недостаточности.

- Паренхиматозная (гипоксемическая) — выражается в нарушении прохождения газов через альвеолярную мембрану, в крови обнаруживается недостаток кислорода, который сложно восполнить кислородной терапией,

-

Вентиляционная дыхательная недостаточность (гиперкапническая) — развивается при физическом нарушении вентиляции легких, выражается в недостаточной оксигенации крови и неполном выделении CO (гиперкапния), газообмен может быть восстановлен кислородотерпией. Гиповентиляция, в свою очередь, подразделяется на:

- обструктивную — вызывается неполным перекрытием дыхательных путей вследствие попадания инородного тела, спазма, воспалительного процесса, сжатия трахеи или бронхов опухолью и т. д.,

- рестриктивную — характеризуется снижением подвижности легочных тканей, что приводит к ограничению объема легких и максимальной глубины вдоха,

- смешанную — сочетает в себе признаки других типов, является долгосрочным последствием различных сердечных и легочных заболеваний.

По локализации патологии недостаточность может быть:

- Легочной – нарушения различных структур в легких,

- Внелегочной – нарушения передачи нервных импульсов, кровообращения, подвижности диафрагмы и т. д.

По скорости развития выделяются:

- Острая – развивается стремительно, требуется неотложная помощь.

- Подострая. Развитие подострой формы занимает 1–7 суток, ярким клиническим примером такой патологии является скопление жидкости под плеврой.

-

Хроническая – развивается в срок от нескольких месяцев до нескольких лет, характеризуется нарастающей активностью компенсаторного механизма в виде гипервентиляции.

Может проявляться, если организм не до конца восстановился после эпизода ОДН.

По тяжести протекания выделяется три степени патологии, различаются они по уровням парциальной напряженности кислорода (PaO2) и насыщения гемоглобина кислородом (SaO2). При назначении лечения обращается внимание и на парциальное давление углекислого газа. Если оно понижено, вместо чистого кислорода назначается смесь O2 и CO2.

Дыхательная недостаточность представляет собой состояние, при котором легкие не могут обеспечить организм достаточным количеством кислорода или удалить углекислый газ. Врачи отмечают, что это может быть вызвано различными причинами, включая хронические заболевания легких, инфекции, травмы или сердечно-сосудистые расстройства. Лечение дыхательной недостаточности зависит от ее причины и степени тяжести. Врачи часто применяют кислородотерапию для повышения уровня кислорода в крови, а также медикаментозные средства, такие как бронхолитики и кортикостероиды, для улучшения функции легких. В некоторых случаях может потребоваться искусственная вентиляция легких. Важно, чтобы пациенты получали своевременную медицинскую помощь, так как игнорирование симптомов может привести к серьезным осложнениям. Регулярные обследования и контроль состояния здоровья также играют ключевую роль в управлении этим заболеванием.

Этиология недостаточности дыхания

Причины дыхательной недостаточности могут быть связаны с нарушениями в работе разных отделов организма:

- Грудная клетка: кифоз, сколиоз, ожирение, восстановление после операций на грудном отделе, пневмоторакс.

- Дыхательные пути: спазм или отек гортани, попадание инородного тела в трахею, острые и хронические заболевания (бронхит, астма, ХОБЛ и др.).

- Альвеолы: отек легких, пневмония, фиброзы и воспаления, саркоидоз.

- ЦНС: передозировка наркотиков, апноэ, недостаток секрета щитовидной железы, нарушение кровообращения в головном мозге.

- Мышечная и нервная системы: ботулизм, слабость мышц грудной клетки, миастения.

Таким образом, по этиологии можно выделить несколько дополнительных видов дыхательной недостаточности:

- Центрогенная (нарушения в работе дыхательного центра в мозге),

- Нервно-мышечная (нарушения работы мышц, отвечающих за вентиляцию легких, связанные либо с болезнями самих мышц, либо с плохой проводимостью нервных импульсов),

- Торакодиафрагмальная (нарушения подвижности грудной клетки),

- Бронхолегочная (поражения различных легочных структур),

- Гемодинамическая (невозможность нормального газообмена из-за циркуляторных расстройств, ведущих к блокировке кровоснабжения легкого или смешиванию артериальной крови с венозной.

Патогенез

Патофизиология выделяет несколько путей развития кислородного голодания в зависимости от причин, приведших к патологии.

Дыхательная недостаточность — это состояние, при котором организм не получает достаточного количества кислорода или не может эффективно удалять углекислый газ. Люди, сталкивающиеся с этой проблемой, часто описывают ощущение нехватки воздуха, усталость и беспокойство. Важно понимать, что причины могут быть различными: от хронических заболеваний легких до острых инфекций. Лечение зависит от первопричины и может включать кислородотерапию, медикаментозную терапию и, в некоторых случаях, механическую вентиляцию. Многие пациенты отмечают, что своевременное обращение к врачу и соблюдение рекомендаций помогают значительно улучшить качество жизни. Обсуждение этой темы в обществе подчеркивает важность осведомленности о симптомах и необходимости ранней диагностики.

Общая альвеолярная гиповентиляция (ОАГ)

ОАГ связана с изменением давления кислорода в воздухе, находящемся в альвеолах. В норме оно примерно на треть ниже, чем в атмосферном воздухе, из-за непрерывного питания крови кислородом.

Компенсируется давление вентиляцией легких. Если последняя нарушена, кислорода поглощается больше, чем выделяется углекислого газа, что приводит к гипоксемии, совмещенной с гиперкапнией.

Снижение давления кислорода в атмосферном воздухе

Дыхательная недостаточность может быть связана и со внешними условиями. Недостаток кислорода в воздухе отмечается в следующих случаях:

- на большой высоте,

- при отравлении воздуха различными газами, в т. ч. природным,

- вблизи источника огня.

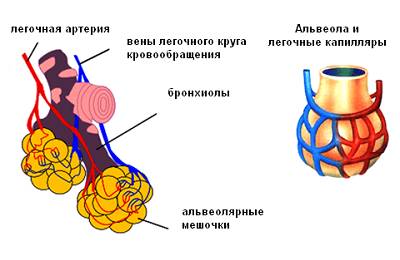

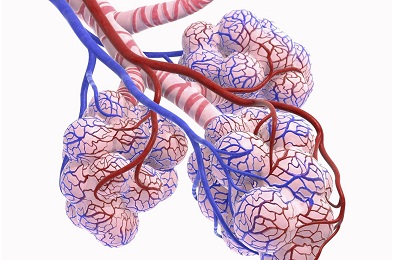

Нарушение диффузии кислорода через альвеолярную мембрану

В данном случае наблюдается дисбаланс газов в крови и альвеолярном воздухе. Такая ситуация называется синдромом альвеолярно-капиллярного блока. Он характерен для различных заболеваний дыхательной системы:

- воспаление альвеол,

- фиброз легких,

- саркоидоз,

- отравление асбестом,

- раковые метастазы в легких.

Дисбаланс вентиляции и перфузии

Вентиляционно-перфузионное отношение неравномерно и при нормальном состоянии, что связано с действием гравитации. К верхним отделам легких поступает меньше крови, поэтому отходит она оттуда с нормальным содержанием кислорода.

В нижних же отделах крови больше, поэтому даже небольшое снижение количества O2 может привести к кислородному голоданию. Такой патогенез дыхательной недостаточности характерен при различных отеках легких.

В нормальном состоянии вентиляционно-перфузионный баланс (VA/Q) колеблется в нешироких пределах — от 0,8 до 1. При дыхательной недостаточности он может опускаться до нуля (кровь подается к альвеоле, в которой нет воздуха) и подниматься до бесконечности (альвеола наполняется воздухом, но крови в капиллярах нет).

Дисбаланс увеличивается:

- с возрастом — возникает стойкое нарушение дыхания с дыхательной недостаточностью,

- при снижении объема легких, связанном неправильным расположением тела,

- при некоторых заболеваниях легких.

В ряде случаев легкие могут делиться на области с пониженным и увеличенным VA/Q, при этом дыхательная недостаточность вызывается первыми. В них венозная кровь не полностью превращается в артериальную. Вторые же характеризуются гиперкапнией, которая приводит к увеличению расхода энергетических ресурсов организма на внешнее дыхание — для нормализации концентрации CO2 в артериальной крови включаются компенсаторные механизмы.

Шунтирование крови

Шунтирование — это смешивание артериальной крови с венозной. В нормальном состоянии 96–98% крови насыщается кислородом, остальные 2–4% проходят мимо капилляров малого круга кровообращения. Если этот баланс смещается, наблюдается гипоксемия.

Патологическое шунтирование бывает двух видов:

- Анатомический шунт — кровь минует легочный круг циркуляции через аномалии сосудистой системы,

- Альвеолярный шунт — кровь попадает в сосуды в плохо вентилируемых участках легких.

Дыхательная недостаточность, появившаяся из-за шунтирования, практически не поддается лечению кислородотерапией.

Увеличение скорости кровотока

Рестриктивная гиповентиляция может развиваться из-за того, что кровь слишком быстро покидает альвеолярные капилляры, не успевая насыщаться кислородом. Причиной этого становится сужение русла сосудов, которое может быть следствием различных заболеваний — например, эмфиземы легких.

Патогенез гиперкапнии

Увеличение концентрации CO2 в крови происходит путем:

- общего снижения вентиляции легких,

- омертвения части легких,

- увеличения выработки углекислоты организмом.

Общая гиповентиляция — следствие комплексного нарушения в функционировании системы, состоящей из регуляции процесса дыхания продолговатым мозгом и работы костно-мышечного аппарата грудного отдела.

Мертвые участки легких мертвы не в прямом смысле — так называются области с высоким VA/Q. В такой ситуации воздух попадает в альвеолы, не снабжаемые кровью, и ничего не выводит.

Соответственно, из здоровых участков необходимо удалить больше углекислого газа, что возможно только при усилении вентиляции. Если организм не в состоянии обеспечить гипервентиляцию легких, углекислота остается в крови — развивается гиперкапния.

Первая помощь и лечение

Неотложная помощь требуется при острой форме дыхательной недостаточности. Пострадавшему необходимо срочно освободить дыхательные пути — устранить западение языка, удалить инородное тело из трахеи. Затем тело его должно принять положение «на боку», желательно правом.

При необходимости производится трахеотомия, интубация трахеи, затем проводится кислородотерапия: при помощи маски подается 4–8 л кислорода в минуту в случае вентиляционной недостаточности, при паренхиматозной патологии количество O2 увеличивается до 12 л в минуту.

Признаки нарушений работы системы внешнего дыхания

Как правило, при любой дыхательной недостаточности симптомы общие.

Например:

- одышка и другие нарушения дыхания (кашель, чихание, зевота),

- проявления гипоксемии и гиперкапнии,

- усталость дыхательной мускулатуры,

- икота,

- асфиксия.

Несмотря на то, что одышка является самым характерным симптомом (ощущение нехватки воздуха), по ее выраженности нельзя судить о степени дыхательной недостаточности.

Признаки гиперкапнии заключаются в ускорении сердцебиения, нарушении режима сна, тошноте, головной боли. Увеличение концентрации CO2 в крови приводит к запуску такого механизма компенсации, как ускорение кровообращения в головном мозге. Последствиями этого является увеличение ВЧД, отек мозга.

Основным клиническим симптомом дыхательной недостаточности паренхиматозного типа является цианоз, проявляющийся при снижении парциального давления кислорода в крови до 60 мм рт. ст.

Дальнейшее падение этого показателя приводит сначала к ослабеванию памяти, затем — к потере сознания.

Слабость мышц выражается в изменении частоты дыхательных движений. На начальных этапах на помощь основной мускулатуре приходят вспомогательные мышцы, что приводит к увеличению ЧДД до 25/мин. и выше, затем показатель падает ниже 12/мин., что может привести к остановке дыхания.

Методы диагностики патологии

Таким образом, диагностика дыхательной недостаточности основывается на следующих критериях:

- частота дыхания (>,25 и<,12 в мин.),

- падение PaO2 до 70 мм рт. ст. и ниже,

- повышение PaCO2 до 50 мм рт. ст. и выше,

- падение PaO2/FiO2 до 300 и ниже,

- насыщение крови кислородом менее 90% при нормальном дыхании.

На начальном этапе собирается подробный анамнез — целью этого является выявление предпосылок к развитию патологии. Пациент осматривается на предмет цианоза, оценивается ЧДД и работа дыхательной мускулатуры.

Проводятся следующие исследования:

- Спирометрия. Оценивается вентиляционная способность дыхательной системы: объем легких, количество циркулирующего воздуха, скорость движения воздуха в дыхательных путях и другие показатели.

- Путем лабораторных анализов проверяется концентрация газов в крови.

- Рентгенография. Позволяет обнаружить повреждения различных элементов дыхательной системы.

Основное лечение

Лечение дыхательной недостаточности заключается в:

- восстановлении нормальной вентиляции легких и снабжения крови кислородом,

- лечении заболевания, приведшего к патологии.

Основной метод лечения — кислородная терапия. Наряду с ней предписываются антибиотики, бронхолитические препараты, отхаркивающие средства. Проводится массаж, расслабляющий грудную клетку и снимающий нагрузку с дыхательных мышц, ультразвуковая физиотерапия, лечебная гимнастика. При помощи бронхоскопии удаляется секрет бронхов. При острой недостаточности назначается алмитрин в/в. При хронической форме: алмитрин внутрь в течение 2 мес., ацетазоламид, доксапрам.

Лечение первопричины возможно, преимущественно, при острой форме патологии. Полное избавление от хронической недостаточности достигается только трансплантацией легкого.

ЛФК может применяться только при дыхательной недостаточности I или II степени. Направлена гимнастика на снижение нагрузки на дыхательную систему.

Вопрос-ответ

Как лечится дыхательная недостаточность?

При лечении больных острой ДН следует проводить неотложную терапию (терапию жизнеобеспечения), включающую обеспечение и поддерживание проходимости дыхательных путей, кислородотерапию, вспомогательную вентиляцию или ИВЛ. При болях, ограничивающих экскурсии грудной клетки, назначают анальгетики , новокаиновую блокаду.

Как лечить дыхательную недостаточность в домашних условиях?

Положение тела : При тяжелой дыхательной недостаточности врач может порекомендовать вам проводить большую часть времени лежа лицом вниз, что помогает кислороду поступать в большее количество легких. Легочная реабилитация: Эта программа обучения и упражнений научит вас дыхательным техникам, которые могут улучшить уровень кислорода.

Как понять, что у тебя дыхательная недостаточность?

Учащенное дыхание, учащенное сердцебиение, одышку, кашель, понижение артериального давления, боль в груди, посинение кожи, состояние «страх смерти», Ещё

Как долго живут с дыхательной недостаточностью?

Неблагоприятный прогноз у пациентов с дыхательной недостаточностью, у которых прогрессирует нейромышечные заболевания (боковой амиотрофический склероз, миотония и пр. ). Если не придерживаться рекомендуемой терапии врача, летальный исход может наступить в течение 1 года.

Советы

СОВЕТ №1

Обратитесь к врачу при первых симптомах. Если вы замечаете одышку, учащенное дыхание или чувство нехватки воздуха, не откладывайте визит к специалисту. Раннее выявление дыхательной недостаточности может значительно улучшить прогноз и качество жизни.

СОВЕТ №2

Следите за своим образом жизни. Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и отказ от курения могут помочь улучшить функцию легких и снизить риск развития дыхательной недостаточности. Даже простые прогулки на свежем воздухе могут оказать положительное влияние.

СОВЕТ №3

Изучите методы дыхательной гимнастики. Упражнения на дыхание, такие как диафрагмальное дыхание или метод Бутейко, могут помочь улучшить вентиляцию легких и облегчить симптомы. Проконсультируйтесь с врачом или физиотерапевтом для получения рекомендаций по подходящим техникам.

СОВЕТ №4

Следите за состоянием окружающей среды. Плохая экология и загрязненный воздух могут усугубить симптомы дыхательной недостаточности. Используйте очистители воздуха в помещениях и старайтесь избегать мест с высоким уровнем загрязнения, особенно в период обострения.