В физиологическом состоянии у человека в межплевральной полости не содержится воздуха. Состояние, при котором в нем накапливается воздух, в медицине называют пневмотораксом. Этот термин имеет древнегреческое происхождение: «,pneuma», означает воздух, а «,thorax», – д грудная клетка.

Пневмоторакс, а точнее – синдром пневмоторакса, не является отдельным заболеванием, поскольку развивается на фоне имеющихся заболеваний органов грудной клетки или вследствие полученных травм или неправильно проведенных медицинских манипуляций.

В ряде случаев (около 20%) причину возникновения пневмоторакса установить не удается. Такое патологическое состояние является отдельной нозологической единицей – идиопатический пневмоторакс.

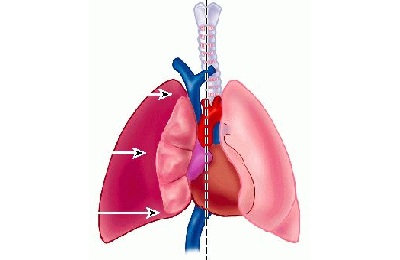

- Возникновение закрытого пневмоторакса

- Патогенез открытого пневмоторакса

- Механизм развития клапанного пневмоторакса

Причины и факторы риска пневмотораксов

В зависимости от причины пневмоторакса различают:

Первичные, или идиопатические, спонтанные пневмотораксы в три раза чаще возникают у мужчин, чем у женщин. Причины возникновения этих состояний точно не установлены, это связывают с наличием у мужчин большего количества вероятных факторов риска:

- худощавое телосложение,

- грудной тип дыхания,

- интенсивные физические нагрузки,

- курение,

- работа, связанная с перепадами атмосферного давления (крановщики, летчики, промышленные альпинисты, водолазы),

- работа в условиях повышенных температуры и влажности,

- увлечение громкой рок-музыкой (так называемый эффект «,Пинк Флойд»,).

Частота идиопатических патологий достоверно увеличивается при отягощенной наследственности. Если у отца был случай пневмоторакса, то вероятность его возникновения у сына этого мужчины намного выше, чем у других. Риск пневмотораксов повышается также у пациентов, имеющих заболевания соединительной ткани, в частности коллагена:

- муковисцидоз,

- семейную гомоцистинурию,

- альфа-1-антитрипсиновую недостаточность,

- синдром Элерса-Данлоса.

В 80% случаев идиопатические пневмотораксы возникают на фоне буллезной эмфиземы – патологического состояния, которое сопровождается появлением множественных воздушных полостей в легких.

К редким формам первичных патологий относится и катамениальный (менструальный) пневмоторакс, одной из вероятных причин некоторые авторы называют эктопическое легочное расположение эндометриозных очагов.

Возникает он у женщин предклимактерического периода, чаще у тех, которые принимают эстрогенсодержащие препараты. Вторичные спонтанные пневмотораксы в некотором роде являются ожидаемыми, поскольку возникают на фоне имеющихся хронических заболеваний дыхательной системы:

- дыхательных путей (обструктивных заболеваний легких и бронхов),

- инфекционной этиологии (легочного туберкулеза, ВИЧ-ассоциированных пневмоний, абсцессов),

- интерстициальных пульмональных патологий (идиопатического легочного фиброза, саркоидоза),

- болезней соединительной ткани (полимиозита и дерматомиозита, анкилозирующего спондилита),

- онкологических заболеваний (рака легкого).

К причинам травматических пневмотораксов относят открытые ранения и тупые травмы грудной клетки, политравмы, синдром длительного сдавливания.

Врачи подчеркивают, что пневмоторакс, или наличие воздуха в плевральной полости, может представлять серьезную угрозу для здоровья пациента. При этом состоянии происходит сжатие легкого, что затрудняет дыхание и может привести к кислородному голоданию. Специалисты отмечают, что даже небольшой объем воздуха может вызвать значительные проблемы, особенно если пневмоторакс развивается быстро. Важно также учитывать, что он может быть как спонтанным, так и травматическим, что требует разных подходов к лечению. Врачи рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью при первых симптомах, таких как острая боль в груди и одышка, чтобы избежать осложнений и обеспечить своевременное вмешательство.

Патогенез пневмоторакса

Патогенетическая классификация выделяет три группы патологических состояний, в основу которой положено наличие или отсутствие сообщения плеврального пространства с воздушной средой:

- Закрытый (нет сообщения),

- Открытый (имеется сообщение),

- Напряженный (сообщение зависит от вдоха-выдоха).

Каждый из этих пневмотораксов имеет свой патогенез (механизм формирования).

Возникновение закрытого пневмоторакса

При закрытом пневмотораксе происходит всасывание воздуха в плевральное пространство через временный дефект в плевре, после чего он по разным причинам оказывается перекрытым.

Появление такого временного дефекта может происходить:

-

При повреждении наружного (париетального) листка плевры.

Такой пневмоторакс возникает при проникающих травмах грудной клетки, когда дефект впоследствии перекрывается из-за смещения и посттравматического отека мягких тканей,

-

При повреждении внутреннего (висцерального) листка плевры.

Такой патологический процесс развивается вследствие тупой травмы грудной клетки, когда сломанные ребра во время дыхания травмируют висцеральный листок плевры и легочную ткань.

При закрытом виде патологии в плевральное пространство попадает, как правило, небольшой объем воздуха, который часто самостоятельно рассасывается.

Пневмоторакс — это состояние, при котором воздух попадает в плевральную полость, что может привести к серьезным последствиям для дыхательной системы. Многие люди, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что симптомы могут варьироваться от легкого дискомфорта до резкой боли в груди и одышки. Важно понимать, что наличие воздуха в плевре создает давление на легкие, что затрудняет их нормальное функционирование. Некоторые пациенты делятся опытом, что своевременная медицинская помощь и дренирование плевральной полости значительно облегчили их состояние. Однако игнорирование симптомов может привести к тяжелым осложнениям, таким как коллапс легкого. Поэтому при появлении признаков пневмоторакса важно незамедлительно обратиться к врачу.

Патогенез открытого пневмоторакса

При открытых ранах груди или при повреждении дыхательных структур инородным телом или при медицинских манипуляциях развивается открытый пневмоторакс. Через образовавшийся в листке плевры дефект воздух беспрепятственно попадает внутрь плеврального пространства при вдохе и выталкивается из него при выдохе.

Внутриплевральное давление при этом сравнивается с атмосферным, поэтому резко нарушается газообмен в альвеолах легких.

При этом происходит снижение количества кислорода (гипоксемия) и повышение количества углекислого газа (гиперкапния) в крови. Таким образом, нарастает дыхательная недостаточность. Часто такие состояния сопровождаются значительными кровоизлияниями в плевральную полость – гемотораксом.

Механизм развития клапанного пневмоторакса

В развитии клапанного пневмоторакса основное значение имеет образование лоскута, который играет роль клапана: при вдохе он пропускает воздух в направлении полости плевры, а при выдохе перекрывает дефект плеврального листка, препятствуя его выходу наружу.

Напряженный пневмоторакс бывает:

- Внутренним (при вовлечении легочной ткани в роли лоскута),

- Наружным (лоскутом выступает париетальная плевра или мягкие ткани грудной стенки).

В патогенезе пневмоторакса большое значение имеет резкое повышение внутриплеврального давления. В норме при вдохе оно должно составлять от -8,5 до 9 мм рт.ст., а при выдохе – от -3 до -6 мм рт.ст..

Внутрибронхиальное давление является положительным во время выдоха (1-5 мм рт.ст.), и может резко повышаться при разговоре (до 10 мм рт.ст.), крике или кашле (до 70 мм рт.ст.).

Таким образом, разница внутриплеврального и внутрибронхиального давлений на выдохе составляет до 12-15 мм рт.ст. в покое и до 80 мм рт.ст. при кашле или крике. Если у человека имеет место обструкция бронхов (сужение просвета), то это еще больше повышает градиент давлений.

Клапанный механизм повышает внутриплевральное давление, которое в результате становится таким, как в бронхах, или даже превышает его. Именно в таких случаях возникает напряженный пневмоторакс, который характеризуется дыхательными и гемодинамическими нарушениями.

Патогенетическая классификация пневмотораксов имеет большое значение для определения тактики лечения пациента с этой патологией. Пневмоторакс является опасным для жизни состоянием, поэтому в большинстве случаев требует неотложного хирургического лечения.

Клиника пневмотораксов

Клинические симптомы пневмоторакса обычно позволяют определить наличие воздуха в полости плевры уже при первичном обследовании больного. Выраженность симптоматики зависит от количества воздуха и давления в межплевральном пространстве.

При спонтанных пневмотораксах заболевание обычно начинается внезапно, при опросе пациента редко удается связать начало с физической нагрузкой или стрессом.

Основные жалобы больные предъявляют на:

- острую боль в пострадавшей половине грудной клетки, которая усиливается при вдохе или движениях больного,

- одышку (ее интенсивность зависит от размера воздушного пузыря и, соответственно, степени смещения органов средостения),

- реже – сухой кашель.

При закрытых пневмотораксах эти симптомы имеют тенденцию к ослабеванию, если пациент не обратился за помощью в течение первых суток после начала заболевания.

Во время осмотра пациента обращают на себя внимание такие признаки пневмоторакса:

- пациенты сидят, наклонившись в сторону поражения, или лежат на больном боку,

- часто пациенты придерживают пострадавшую половину груди, чтобы ограничить ее движения во время дыхательного акта,

- при массивных пневмотораксах пациенты напуганы, возбуждены,

- при открытом виде патологического процесса можно обнаружить зияющую рану, сквозь которую при дыхании с шумом движется воздух и выделяется алая пена,

- кожные покровы пациента бледные, покрыты липким потом, слизистые – синюшные.

Объективно определяются:

- тахипноэ (учащенное дыхание до 30-40 в минуту),

- тахикардия (учащение сердечных сокращений),

- падение артериального давления,

- повышение центрального венозного давления.

Перкуторные и аускультативные признаки обычно подтверждают подозрение на наличие воздуха в полости плевры. Исключение могут составлять закрытые виды патологии при небольшой степени коллапса (сдавления) легкого (не более 15%), при котором изменений перкуторного звука или аускультативных шумов над легкими не определяется.

При небольшом коллапсе легкого перкуторный звук может не отличаться от нормального. При значительном коллапсе легкого (более 15%) перкуторный звук над воздушным пузырем в плевральном пространстве приобретает коробочный оттенок.

При аускультации (выслушивании) над коллабированным легким отсутствует везикулярное дыхание и не выслушиваются хрипы. Для постановки диагноза или его подтверждения после обследования пациента назначаются дополнительные методы исследования, объем которых зависит от выраженности клинической симптоматики и оснащенности медицинского учреждения.

https://youtube.com/watch?v=UNdV71qt2OQ%3Ffeature%3Doembed

Диагностика патологии

Чаще всего диагностика пневмоторакса не представляет трудностей. При пневмотораксах особой информативностью обладают такие методы диагностики:

- лабораторные анализы крови,

- рентгенография,

- электрокардиография,

- ультразвуковое исследование,

- компьютерная томография.

Общий анализ крови особых патологических изменений при этом заболевании не выявляет. При наличии сопутствующего кровотечения в периферической крови может определяться снижение количества всех клеток крови и падение уровня гемоглобина, что указывает на кровопотерю.

Наибольшие изменения выявляются при исследовании газового состава крови. У 75% пациентов наблюдаются патологические изменения газов крови: гипоксемия (падение парциального давления кислорода в крови ниже 80 мм рт.ст) и гиперкапния (повышение парциального давления углекислоты выше 50 мм рт.ст.).

Патологические изменения газового состояния крови находятся в прямо пропорциональной зависимости от объема воздуха, скопившегося в плевральной полости, и степени коллабирования легкого. Критическое снижение содержания кислорода в крови свидетельствует о тяжелой степени острой дыхательной недостаточности, что может привести к развитию гипоксической комы.

Рентгенологическими признаками пневмоторакса, выявляемыми на обзорном рентгеновском снимке, являются:

- Обнаружение воздушной щели между листками плевры.

- Отсутствие рисунка легкого на пораженной стороне грудной клетки.

- Смещение тени органов средостения (сердца, бронхов, крупных сосудов) в здоровую сторону.

- Уровень жидкости (выпота) в нижних отделах плевральной полости.

- При проведении рентгенографии в положении пациента лежа на пораженной стороне определяется глубокая реберно-диафрагмальная борозда.

Рентгенологическое исследование может дополняться компьютерной томографией.

При выраженных нарушениях гемодинамики требуется проведение электрокардиографического исследования. На ЭКГ будут определяться признаки перегрузки правых отделов сердца.

Восстановительный период и возможные осложнения

Тактика лечения больных с пневмотораксом зависит от клиники, степени сжатия легкого и выраженности респираторной и гемодинамической недостаточности. Стандартом оказания первой медицинской помощи при пневмотораксах является дренирование межплеврального пространства. При неэффективности малоинвазивных манипуляций больным показаны видеоторакоскопическая или обширная операции.

Согласно данным медицинской статистики, у 30% больных в течение первого года жизни возникают рецидивы после первичного спонтанного пневмоторакса. Чтобы уменьшить вероятность рецидива и возникновения опасных последствий, после проведенного лечения больным показана реабилитация.

Реабилитация больных заключается в:

- изменении образа жизни (умеренные физические нагрузки, отказ от вредных привычек и экстремальных видов спорта),

- смене места работы (при наличии вредных производственных факторов),

- водных процедурах (закаливании, посещении бассейна),

- выполнении дыхательной гимнастики,

- занятиях лечебной физкультурой,

- физиотерапевтических процедурах,

- лечении хронических заболеваний,

- санаторно-курортном лечении.

Кроме того, пациент должен регулярно посещать врача, чтобы наблюдать за течением восстановительного процесса.

Пневмоторакс опасен своими осложнениями, которые, по данным статистики, возникают у половины пациентов. Осложненные пневмотораксы усугубляют течение патологии, удлиняя процесс выздоровления.

К ним относятся:

- экссудативный плеврит,

- кровотечение,

- эмпиема плевры,

- подкожная эмфизема,

- острая респираторная недостаточность,

- острая сердечная недостаточность.

При затяжном течении пневмоторакса у 50% пациентов возникают опасные последствия, которые ухудшают прогноз для его здоровья и жизни:

- ригидность легкого (за счет образовавшихся соединительнотканных тяжей), которое перестает выполнять свою дыхательную функцию,

- спайки в плевральной полости,

- замещение ткани легкого соединительной тканью, что приводит к его сморщиванию,

- сепсис,

- хроническая недостаточность дыхания и кровообращения.

Чем позже начато лечение пневмоторакса, тем выше вероятность развития его осложнений и чаще развиваются необратимые последствия. Последствия пневмоторакса могут привести к летальному исходу.

Пневмоторакс является опасным заболеванием, которое может не только ухудшить качество жизни пациента, но и привести к летальному исходу.

Чтобы избежать развития опасных осложнений и последствий пневмоторакса, пациенту необходимо следить за изменениями своего здоровья и при малейшем его ухудшении обращаться за квалифицированной помощью.

https://youtube.com/watch?v=FlL8UkQcK4w%3Ffeature%3Doembed

Вопрос-ответ

Чем опасен воздух в легких?

Пневмоторакс ведет к повышению внутриплеврального давления, спадению легких, смещению органов средостения в здоровую сторону и, следовательно, нарушению дыхания и кровообращения. Пневмоторакс является опасным для жизни пациента состоянием и при отсутствии своевременной медицинской помощи может иметь летальный исход.

Может ли плевральный выпот привести к пневмотораксу?

Осложнения плеврального выпота могут включать: Повреждение легких. Инфекция, которая превращается в абсцесс, называемый эмпиемой. Воздух в грудной полости (пневмоторакс) после дренирования выпота .

Нужно ли переводить закрытый пневмоторакс в открытый?

Закрытый пневмоторакс протекает доброкачественно и постепенно рассасывается. Но иногда необходима плевральная пункция для удаления воздуха. Открытый пневмоторакс требует первоначального перевода в закрытый пневмоторакс (то есть ликвидации сообщения с внешней средой путём герметичного ушивания раны).

Что нельзя делать после пневмоторакса?

После выписки из больницы пациент, перенесший пневмоторакс, должен воздерживаться от любой физической активности в течение 3-4 недель. Запрещается в течение 2-3 недель летать на самолете. Следует исключить прыжки с парашютом, ныряние — и любые другие действия, связанный с изменением давления.

Советы

СОВЕТ №1

Если вы заметили симптомы, такие как острая боль в груди, затрудненное дыхание или учащенное сердцебиение, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Пневмоторакс может быть опасным состоянием, требующим срочного вмешательства.

СОВЕТ №2

Изучите факторы риска, связанные с пневмотораксом, такими как курение, наличие легочных заболеваний или травм. Это поможет вам лучше понять свою предрасположенность к этому состоянию и принять меры для его предотвращения.

СОВЕТ №3

Если вы перенесли пневмоторакс, следуйте рекомендациям врача по восстановлению и избегайте физических нагрузок, которые могут увеличить риск повторного возникновения. Регулярные медицинские осмотры помогут контролировать состояние легких.

СОВЕТ №4

Обсудите с врачом возможные методы профилактики, особенно если у вас есть предрасположенность к легочным заболеваниям. Это может включать в себя отказ от курения, лечение хронических заболеваний и регулярные проверки состояния легких.